由緒

| 時期 | 内容 |

|---|---|

| 天武6年(677) | 藤原鎌足の息子の定恵[慧](じょうえ)が、父の遺命と称して、遺骸を摂津阿威山(大阪府茨木市)から大和国十市郡多武峰に移葬し、唐の清涼山宝池院の塔婆を模して十三重塔を建て、その南に3間四面の堂を建立して、妙楽寺(多武峯寺または多武峯)と号した。 |

| 大宝元年(701) | 宝塔の東に祠堂を設け、藤原鎌足の木像を安置し、聖霊院とした。 |

| 延長4年(926) | 総社を創建、談山権現の勅号が下賜される。 ⇒ 妙楽寺・聖霊院・惣社との神仏習合の形が成立する。 |

| 昌泰元年(898)~慶長12年(1607) | 35回御破裂が発生。 ⇒ 朝廷からの告文使は33回に及んだ。 |

| 天暦元年(947) | 実性が多武峯座主となり、延暦寺との関係が深まる。 |

| 永保元年(1081)~ | 数度にわたり、興福寺衆徒との争いによって戦火を被る。 |

| 承安3年(1173) | 山郷・寺中堂塔僧坊などを焼失した。 |

| 明治2年(1869) | 神仏分離によって談山神社となり、次のように整備した。

|

| 明治7年(1874) | 別格官幣社に列せられる。 |

摂社・末社

境内

- 参道入口に、江戸時代の両袖付きの高麗門である東大門があり、門手前左に「女人堂道」と記した石標が立っている。

⇒ 多武峯も女人禁制であったことを物語っている。 - 東大門をくぐり、勾配が急な道を進むと、所々苔むした石垣が目に付く。

⇒ 多武峯寺隆盛期の塔頭や僧兵の屯所の跡である。 - 坂道の途中には、花崗岩製の八角形石柱の上に笠石をいただく鎌倉時代の摩尼輪塔が立つ。

- さらに参道をのぼって、左に入った小尾根上に、淡海公(藤原不比等)の墓と伝わる鎌倉時代の十三重石塔が立つ。

- 再び元の参道に戻り、坂をのぼると、路傍に石灯籠が立ち並ぶ。

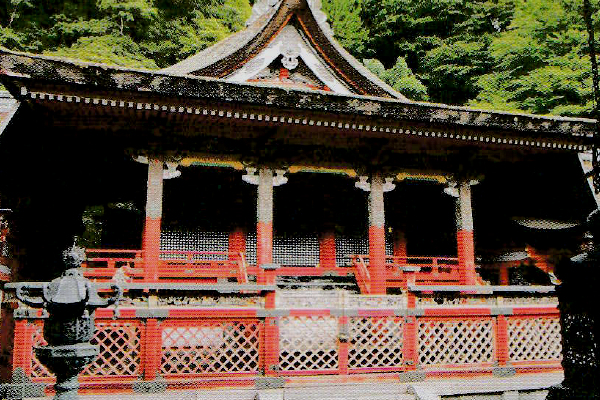

- その先にある二ノ鳥居を入り、長い石段をのぼりきると、右に朱塗りの楼門がある。

| 名称 | 建立時期 | 詳細 |

| 本殿 | 嘉永3年(1850) | click |

| 拝殿 | 永正17年(1520) | click |

| 権殿 | 室町時代(永正年間) | click |

| 十三重塔 | 享禄5年(1532) | click |

| 東透廊 | 永正17年(1520) | click |

| 西透廊 | 永正17年(1520) | click |

| 楼門 | 永正17年(1520) | click |

| 東宝庫 | 元和5年(1619) | click |

| 西宝庫 | 元和5年(1619) | click |

| 神廟拝所 | 寛文8年(1668) | click |

| 閼伽井屋 | ||

| 摩尼輪塔 |

歴史

- 白鳳7年(678)、定慧和尚が父・藤原鎌足の供養のために塔婆として創建

- 鎌足の遺骸を埋葬した墓上に建てられた。

- 唐の清涼山宝池院の塔を模して建てられたと伝えられてる。

- 享禄5年(1532)、再建

特徴

- 塔であるが、仏舎利が祀られていない。

⇒ 仏像を本尊として祀っているわけでもない。

⇒ 塔婆としての位置付け - 藤原鎌足を神格化して御祭神としている。

⇒ 実在の人物を神格化して祀る例が多いが、鎌足公がその元祖とされている。 - 元々、神仏習合によって、寺であり、神社でもある場所であった。

⇒ 神社のみとなった現在でも境内には神社らしからぬ建造物が残っている。

国宝

工芸品

| 名称 | 適用 | 詳細 |

| 栗原寺三重塔伏鉢 | 奈良国立博物館寄託 | click |

重要文化財

絵画

| 名称 | 適用 | 詳細 |

| 絹本著色大威徳明王像 | 東京国立博物館寄託 | |

| 紺紙金銀泥法華経宝塔曼荼羅図(開結共)10幅 |

工芸品

| 名称 | 適用 | 詳細 |

| 脇指(銘備州長船義景/応安七年二月日) | ||

| 短刀(銘来国俊) | ||

| 短刀(銘成縄) | ||

| 太刀(銘吉平) | ||

| 短刀(銘備中国住平忠(以下切)) | ||

| 薙刀(銘一) | ||

| 金沃懸地平文太刀(石突欠) | 奈良国立博物館寄託 | |

| 石燈籠 |

古文書・考古資料・歴史資料

| 名称 | 適用 | 詳細 |

| 談山神社本殿造営図並所用具図(永禄二年七月) |

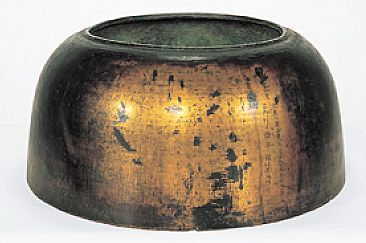

| 粟原寺三重塔伏鉢 |

| Oobara-dera Tample Three-story pagoda Fukubachi |

| 国宝 |

(奈良国立博物館だより 第96号 平成28年1・2・3月より引用)

- 銅製 鍍金

- 奈良時代 和銅8年(715)

- 高さ35.3cm、底径76.4cm

- 飛鳥の東忍阪街道を見下ろす丘陵地の斜面を削って造った狭い敷地に位置する粟原寺の三重塔の伏鉢

- 釈迦の遺骨(舎利)を納めたインドの仏塔(ストゥーパ)の面影をもつ象徴的な部材

- 表面に刻まれた15行、計172字の銘文に歴史的意義。

- 東の境界は「竹原谷」の東の峯、北の境界は「忍坂川」と寺の四至(境域)を示す。

- 仲臣大嶋が草壁皇子のためにこの寺を発願したとあり、大嶋の死後は比賣額田が引き継ぎ、足掛け22年もの造営を続けた。

- 草壁皇子や大嶋が極楽浄土への到達を願う文。

- 薬師寺東塔の擦銘と並ぶ、古代伽藍の貴重な生き証人である。

年間行事

伝統行事

| 時期 | 名称 | 適用 | 詳細 |

| 1/1 | 元旦祭 | ||

| 1/3 | 元始祭 | ||

| 2/3 | 節分祭 | ||

| 2/11 | 紀元祭 | ||

| 2/17 | 祈年祭 | ||

| 3/12に近い日曜 | 八講祭 | 神廟拝所 | |

| 4月第2日曜 | 神幸祭 | ||

| 4/29 | 春のけまり祭 | 蹴鞠の庭 | |

| 6月第2日曜 | 鏡女王祭 | 東殿 | |

| 8/14 | 献燈祭 | ||

| 10月第2日曜 | 嘉吉祭 | ||

| 11/3 | けまり祭 | 蹴鞠の庭 | |

| 11/17 | 例大祭 | ||

| 11/23 | 新嘗祭 | ||

| 12/31 | 年越大祓式 | 祓戸社前 |

関連リンク

案内

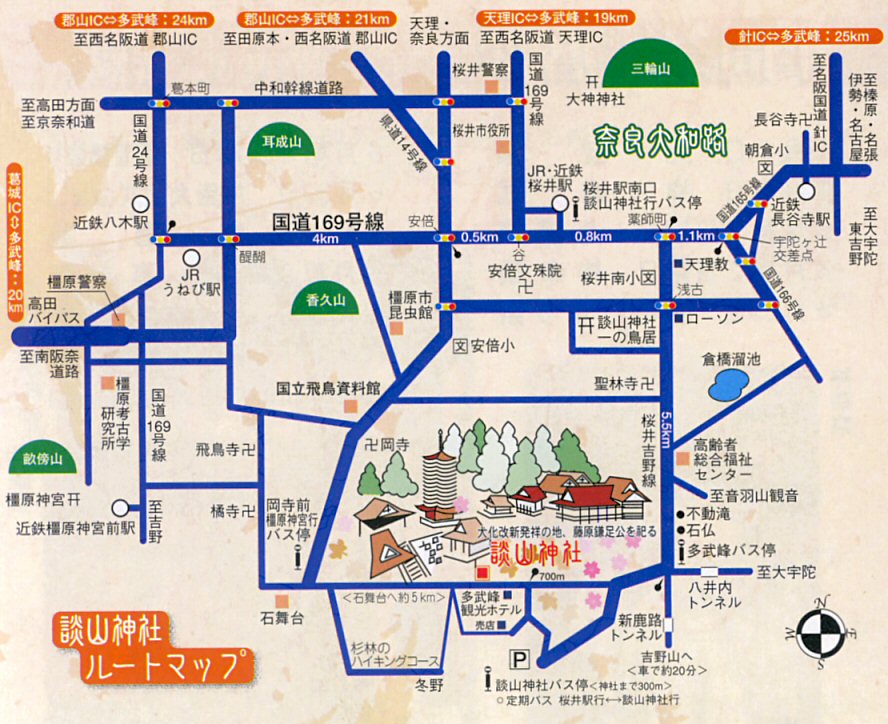

住所

- 奈良県桜井市多武峰319

交通

- JR・近鉄 桜井駅 ~ バス「談山神社行」終点下車 ~ 徒歩10分

参拝

- 時間 8:30~16:30(最終受付)

- 料金 600円(大人・個人)他