所在地

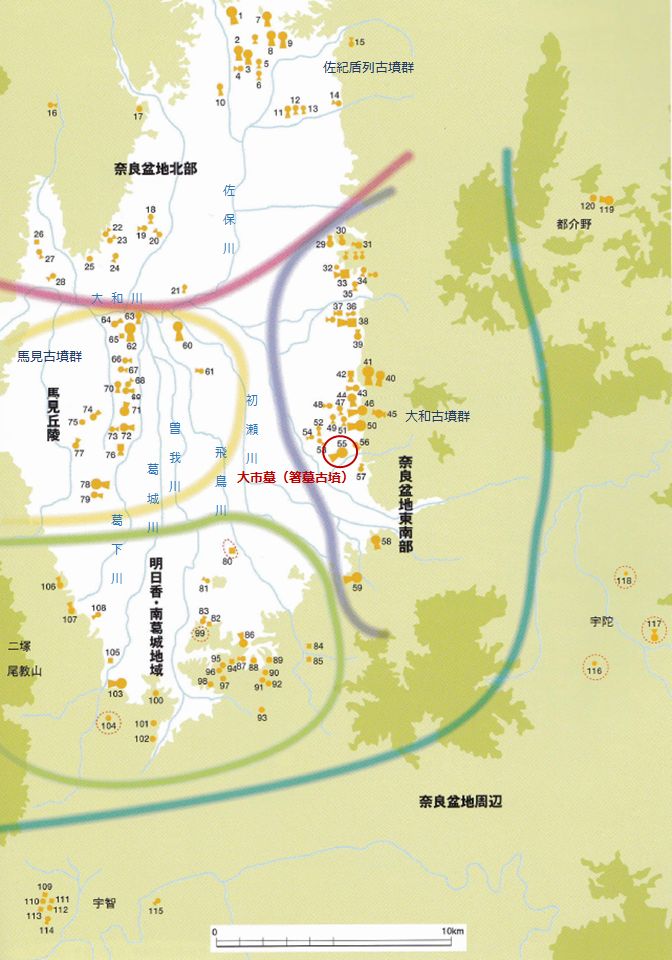

- 本来、春日山と西の生駒山の間はなだらかな平地であったが、突然の陥没で大和平野が形成されたとされる。

- その断層によって東側の大和高原の西半分の水は、西側の低い大和平野に流れ込む。

⇒ 主な河川は北から岩井川、高瀬川、布留川、纒向川

⇒ それぞれに扇状地形の狭い沖積平野を形成する

⇒ 纒向川の作った扇状地の上に、大市墓(箸墓古墳)は存在する。 - この扇状地では縄文時代に狩猟民の活動範囲としての天理市の布留遺跡など遺跡や遺構が発見されている。

- 纒向の扇状地は東西2㎞で100mの高低差があるので稲作には適さなかったが、大和平野を見渡すには便利な地形であった。

- 背後には、三輪山、纒向山、初瀬山の峰々がそびえ、王都を建設するには理想的であったと推測されている。

発掘調査

- 現在宮内庁の管轄にあり、定期的な巡視等以外では何人も立ち入らせないという方針が貫かれている。

- 周辺での発掘調査によって遺構、遺物が検出されているだけであり、大市墓(箸墓古墳)[宮内庁正式名称:倭迹迹日百襲姫命・大市墓(やまとととびももそひめのみこと・おおいちのはか)]の範囲のなかで、考古学上の調査は実施されたことがない。

| 次数 | 時期 | 内容 |

|---|---|---|

| 第1次調査 | 昭和52年(1977) | 古墳南側の調査 |

| 第2次調査 | 昭和56年(1981) | 古墳南側の調査、整地面の検出 |

| 第3次調査 | 昭和58年(1983) | 前方部南西側の調査 |

| 第4次調査 | 昭和60年(1985) | 古墳東側の調査、土器包含層の検出 |

| 第5次調査 | 昭和63年(1988) | 古墳東側の調査、旧流路の検出 |

| 第6次調査 | 平成4年(1992) | 古墳北側墳丘裾の調査、周濠状遺構の検出、埴輪片の出土 |

| 第7次調査 | 平成6年(1994) | 前方部北側墳丘・葺石・周濠・外堤の調査、木製品の出土 |

| 第8次調査 | 平成6年(1994) | 古墳北東側の調査 |

| 第9次調査 | 平成8年(1996) | 前方部北側周濠の調査 |

| 第10次調査 | 平成9年(1997) | 古墳北西側の調査、黒色土器・円板状土製品など出土 |

| 第11次調査 | 平成10年(1998) |

|

| 第12次調査 | 平成12年(2000) | 前方部南側周濠・墳丘裾部・外堤の調査 |

| 第13次調査 | 平成14年(2002) | 古墳南側の調査 |

| 第14次調査 | 平成16年(2004) | 上ツ道の調査、和同開珎の出土 |

| 第15次調査 | 平成17年(2005) | |

| 第16次調査 | 平成18年(2006) | 周濠排水溝推定地の調査 |

| 第17次調査 | 平成19年(2007) | 古墳南側の調査 |

| 第18次調査 | 平成20年(2008) | 前方部南西側周濠の調査 |

| 第19次調査 | 平成21年(2009) | 前方部南側外濠状遺構、堤状遺構の調査 |

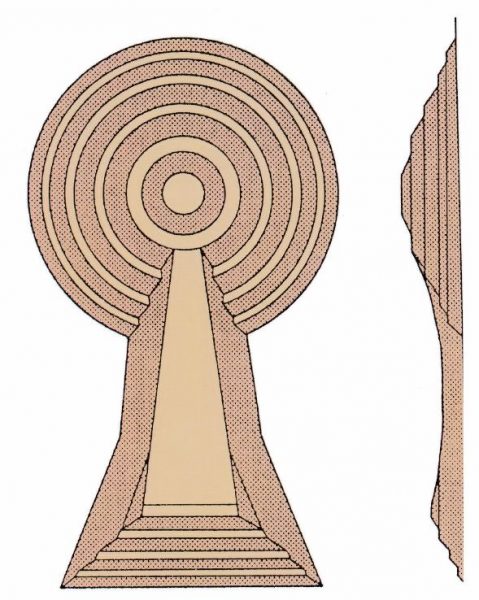

墳丘

年代

- 3世紀前半に増築された初期前方後円墳との説が有力

- 3世紀前半に確立した大和政権の初代大王の墓という説もある。

埋葬者

- 邪馬台国の女王・卑弥呼の墓という説がある。

- 現在は、宮内庁によって第7代孝霊天皇の皇女・倭迹迹日百襲姫命の大市墓として管理されている。

関連リンク

案内

住所

- 桜井市箸中

交通

- JR・巻向駅~徒歩15分

見学

- 時間 自由

- 料金 無料